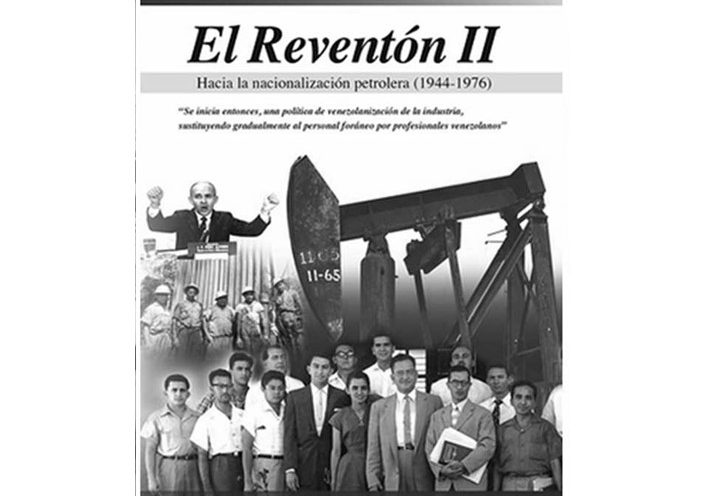

Reventón II: Hacia la nacionalización petrolera (2008) Es la segunda parte de una serie documental de tres capítulos, que cuenta los acontecimientos de mayor importancia ocurridos en la industria petrolera Venezolana entre los años 1944 y 1976. El director hace uso de videos, fotografías de la época, animaciones y material hemerográfico para mostrar la historia. Director: Carlos Oteyza.

Partiremos de dos hechos. Uno, la explotación petrolera en Venezuela cumple un siglo. Dos, de acuerdo con el documental que acabamos de ver, en los años 70 trabajaban en la industria petrolera unas 40.000 personas. Entiendo que actualmente ese número ha subido, pero sigue siendo una pequeñísima parte de la población. Para la gran mayoría de los venezolanos (entre los cuales me incluyo) el petróleo es una “cosa” de la que dependemos para nuestra vida en forma absoluta, pero de la que sabemos muy poco, y no hemos ni siquiera visto las torres de extracción en la realidad, sino en imágenes. El petróleo es literalmente imaginario. Al petróleo como imaginario es a lo que me voy a referir. Un imaginario es un conjunto de ideas, creencias, juicios y prejuicios, sentimientos, valoraciones, expectativas, percepciones y autopercepciones que confieren una identidad y un destino colectivo. Es una zona muy cercana al mito, que es también una creencia colectiva y anónima, compartida por todos pero sin un autor con nombre. Un imaginario es eso que pensamos y sentimos colectivamente sin que sepamos muy bien las razones, y que nos parece algo indiscutible. El imaginario petrolero venezolano contiene dos creencias bastante distinguibles, y al mismo tiempo aparentemente contradictorias. Una, el petróleo ha sido una maldición para los venezolanos. Dos, el petróleo nos hace ricos a cada uno de los venezolanos. La realidad contrasta con dos hechos: uno, el petróleo es la fuente principal de nuestro desarrollo y bienestar, cualquiera que sea, desde hace 100 años. Dos, los índices de pobreza, sean cuales sean los que nos dice el discurso político, no indican ni de lejos que todos los venezolanos sean ricos. Pero lo que nos interesa en este momento es indagar más en estas dos creencias colectivas, a las que por cierto, pudiéramos añadir una tercera: el petróleo es nuestro, de cada uno de los venezolanos, lo que a su vez contrasta con la realidad de que el dueño es la Nación, en realidad el Estado, generalmente el Gobierno, y en la circunstancia actual, el Presidente. En todo caso mantenemos una relación subjetiva con el petróleo. Veamos algunos pasajes de la misma. La explotación petrolera causó una irreversible interrupción en los modos de vida, en el propio paisaje, y en la relación de los habitantes con su propia tierra. El petróleo funcionó como el eje vertebrado de un pesimismo un tanto paradójico. Y es que después de que brotó el primer pozo, nada fue lo mismo. Este hallazgo, que no obedecía a un designio previsto o imaginado, fue convertido en el chivo expiatorio del malestar. Por un largo tiempo todas las culpas se le atribuyeron, como a una suerte de demonio que hubiese venido a destruir la paz y la felicidad de los habitantes de una venturosa comarca. Campos (2006) nos introduce en la extraña relación de los venezolanos con su riqueza principal. La idealización del país agrario, el aferramiento a esa patria paisajística, produjo una suerte de espejismo cegador que hacía ver a los campesinos, antes soldados de montonera, pobres y palúdicos, y a los agricultores de un régimen casi feudal súbitamente transformados en los habitantes de una arcadia pervertida por la riqueza del petróleo, que hizo a los hombres seres perezosos, afectos al dinero fácil y al fraude, y a las mujeres promiscuas y madres abandonantes. “Intelectuales irreprochables, corrientes y escuelas pagadas del más verosímil enfoque metodológico, se tornan en censores patriarcales. La patria es la familia y el petróleo es el perturbador que inficiona las buenas maneras e introduce anomalías” (p. 480). Pareciera que Venezuela, enfrentada a la modernidad, no sabía cómo asumirla. ¿Era una patria o un paisaje idílico interrumpido? Veamos con cierto detalle lo que pensaron los intelectuales que fueron testigos del ascenso petrolero. Alberto Adriani (1898-1936) es considerado el reformador de la economía moderna venezolana, y su muerte prematura una pérdida para la nación. Sin embargo, dice Campos (2005), que contra las series económicas que demostraban la predominancia creciente del petróleo en el ingreso nacional, para Adriani la riqueza seguía siendo el resultado del trabajo de la tierra (p. 9).

Su descalificación de la actividad petrolera tiene mucho de racionalismo naturalista y hasta de profecía prejuiciada; no ve en ella más que el oportunismo de unos zapadores, mineros en el sentido recolector, tocados ahora por la suerte y más tarde tal vez por la miseria. No hay en él toda- vía la increpación de los criollos seducidos por el oropel, como en Díaz Sánchez, pero sí un reduccionismo que hace depender la riqueza de los negocios en familia y condena la acción extranjera como algo estéril por definición e intención… Es así Adriani el iniciador de una valoración (más bien condena) ad hoc para hacer del petróleo la explicación de todos los males, engendrador de vicios y estragador de haberes y tradiciones.

Mariano Picón Salas se lamentaba de que “el hombre venezolano que hasta entonces había sido previsor y modesto se contagió de la megalomanía”, en tanto veía en la presencia del petróleo una amenaza de disolución de la base sustancial de los procesos de formación de la nacionalidad. Se lamentaba también de que los hombres se compraban y corrompían por obra de los “ingenieros yanquis” (Campos, 2005, p. 109), y “al hacinarse, perder el buen color y el prudente estilo campesino de vida, marcharon centenares y millares de mozos a los campamentos petroleros del Zulia y Falcón. Cambiaron la mistela y el anisado por el whisky, las alpargatas por los mocasines, y leyeron los Tópicos Shell sin que eso refluyera para la provincia en variado progreso social… Los emancipó de la fuerte raíz tribal de la familia y se trocaron en gentes nómadas y escoteras, casi sin querencia en ningún sitio” (Campos, 2005, p. 112). Más aún, la explotación petrolera era percibida como una nueva conquista que dislocaba “nuestra vida sedentaria con gentes invasoras que hablan inglés y conducen extrañas máquinas, así como los conquistadores españoles trajeron caballos, arcabuces, lanzas y libros de oración para ofrecer el cielo a los indios” (Campos, 2005, p.113). No deja de ser interesante que estas ideas no difieran tanto de las que Hugo Chávez ha expresado en múltiples ocasiones para referirse a las trasnacionales petroleras y al imperio estadounidense. Otro autor que se ha ocupado del tema del imaginario petrolero y sus relaciones con la ciudad en el discurso de los intelectuales venezolanos que fueron testigos del período de la expansión urbana entre 1936 y 1958, ha sido el urbanista Arturo Almandoz (Almandoz, 2004, p. 23).

Nuestra revolución petrolera precipitó la urbanización demográfica en un horizonte de 50 años: de un porcentaje de población urbana de 15 por ciento en 1926, se pasó a 53.3 en 1950, y se llegaría a 76.7 en 1971. Este proceso había tomado más de un siglo en Inglaterra, Alemania y Esta- dos Unidos, países que, paralelamente, lideraron las reformas administrativas para controlar y ordenar los efectos que tal urbanización produjo en la estructura de las ciudades¹

La novela del petróleo, dice Almandoz (2004), describió un pasado agrario idealizado, idílico y pastoral –quizá con la excepción de Miguel Otero Silva, quien, en su novela Casas muertas (1955), reporta la endemia palúdica y la pobreza de los campesinos–, y “auguró una visión diabólica del oro negro de su irrupción y explotación en medio de ciudades y campamentos degenerados”. Eran “maquinarias fornidas, saturadas, diríase, de un espíritu de odio contra todo lo verde”, cita a Díaz Sánchez en un discurso moral en el que el escritor condenaba la degeneración y los vicios demoníacos de la ciudad (pp. 70-72). Otros autores recordados por Almandoz (2004) son Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), que imaginaba los campos petroleros como “las ciudades bíblicas destruidas por el fuego”; y el mismo Briceño Iragorry, quien utilizó la imagen de “estiércol del diablo”, así como Picón Salas la metáfora del vellocino, y Uslar Pietri la del minotauro (pp. 70-72). El petróleo fue para los intelectuales de esa generación un monstruo devorador, un camino de perdición, un arma de destrucción, un instrumento de colonización. Una suerte de mito negativo construido alrededor de un azar de la naturaleza que permitiría el desarrollo del país. Un subsuelo odiado y temido, como si de sus entrañas resurgiera un dragón que viniera a atemorizar a los tranquilos habitantes de un paisaje feliz con los miedos ancestrales del apocalipsis. Incluso Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979), considerado “el padre” de la Organización de Países Exportadores de Petróleo por haber propiciado su fundación en 1960, hablaba del “excremento del diablo”. Resulta poco menos que imposible comprender afirmaciones como ésta que propone Díaz Sánchez.

Cuando se produjo el brutal impacto del petróleo, que destruyó la cultura agraria en Venezuela, la perspectiva cultural de nuestro país comenzaba a ensancharse y a embellecerse gracias a los senderos que se le abrían con los contactos de la cultura europea, tan rica en sustancia humanística, estética y filosófica. Mas junto con la economía petrolera nos llegó el pragmatismo norteamericano y todo quedó desnaturalizado y mostrenco (Almandoz, 2004, p. 101).

El aferramiento a una economía agrícola, insuficiente para impulsar el desarrollo, unido a la admiración por la cultura europea –en el fondo (y en la forma) tan distante de la venezolana–, parecían ser dos de las más reticentes resistencias a la modernidad y el progreso. Esas décadas –y esos pensadores– no querían perder la patria “ensanchada y embellecida” del pasado, que probablemente sólo existía en su imaginación y en su deseo, a cambio de una nación moderna, con todos los avatares que eso implicaba, pero también, y sin ninguna duda, con una sustancial mejoría en las condiciones de vida de las mayorías. A tal punto llegaba esta tensión que una mente tan lúcida como la de Arturo Uslar Pietri conjeturaba una “nación fingida”. A Uslar le parecía que había dos Venezuelas: la Venezuela de los rascacielos de Caracas y los aviones internacionales de la línea Aeropostal, que pertenecían a la nación fingida; y la “nación real” de los canales de irrigación, los tractores y los arados (Almandoz, 2004, p. 128). La noción de autenticidad, como señalaba Monsiváis, estaba ligada a la tierra; lo construido sobre ella era un producto secundario, artificial, derivativo de la “esencia nacional”. Insistimos, la patria era el campo; la ciudad era, cuando menos, “irreal”. Para Mariasol Pérez Schael, la célebre frase uslariana de “sembrar el petróleo”, a su vez sembró en la conciencia venezolana “un sentido de culpa trascendente”, que inundó todo el resto del siglo XX². Muy claramente lo expone Joaquín Marta Sosa.

Sembrar no es una apuesta industrial, moderna, urbana, es una metáfora agrorural. Es decir, la Venezuela pospetrolera debe ser una Venezuela prepetrolera, y regresar a la economía productiva, es decir, a la del campo, como si el petróleo fuese un túnel en el tiempo en cuya oscuridad debe desaparecer para hacer posible el mito del eterno retorno, en este caso el de la recurrencia mítica de lo agrario. De esta manera, –sembrar el petróleo, es volver al mito del “buen salvaje” por otra vía; el petróleo nos ha deformado al punto de convertirnos en el “mal salvaje”, su siembra nos devolverá a la perdida y edénica condición de “buenos salvajes”. Y en contra de ese mito identitario convertido en mito motor, según el cual somos un país petrolero, afirmación de la que Uslar descree, llega a escribir cosas tan terribles y definitivas como ésta: Necesitamos librarnos como quien se libera de un peligro de muerte de la dependencia petrolera (Viloria, 2004, pp. 100-101).

También el escritor Antonio López Ortega (2003) considera nefasta la frase “sembrar el petróleo” porque esconde un contrasentido: sembrar lo que se “desiembra”. El petróleo fue visto como una circunstancia indeseable, y su irreversibilidad generó una resistencia visible en la novelística y en el campo de las ideas del siglo XX. “Desde Otero Silva –pasando por González León– hasta Mata Gil; la visión es la misma: una especie de peste ha llegado para condicionar nuestras vidas”. Los intelectuales man- tenían la tesis de la “influencia fatal de la ciudad”, como escribía Enrique Bernardo Núñez, con opiniones teñidas de sentimentalismo. “A veces al cruzar una aldea, se ven casas abandonadas. El hombre se ha marchado de allí sin amor a sus recuerdos. Ha cambiado sin dificultad el hogar por una reducida habitación en la ciudad fría de afectos o para construirse una vivienda, expresión de un ambiente sórdido” (Almandoz, 2004, p. 101). Esas casas abandonadas son, sin duda, la metáfora de la patria dejada atrás, sola, sin afectos. Las casas vacías de quienes iban en pos de una vida mejor, de quienes querían, en efecto, irse de las “casas muertas”, como hizo la protagonista de Otero Silva. La patria paisajística era un fardo muy pesado y nostálgico que impedía apreciar en perspectiva el proceso de urbanización que ocurría en América Latina, aun sin la ayuda del petróleo. Tanto la condena de la urbe pecadora, como la exaltación de la vida natural y libre, son muy visibles en el ideario intelectual que repasamos. El ideal marxista de una sociedad en la que desaparezcan las diferencias entre campo y ciudad, y acabe la explotación, es parte de la propuesta de la Revolución Bolivariana a través de la construcción de ciudades socialistas (diario El Universal, 2008). Esta visión moral del petróleo como un accidente que condiciona al venezolano haciéndolo flojo e improductivo en comparación con otras naciones, porque lo único que tiene que hacer es esperar a que brote el chorro negro, se mantiene en nuestros días. Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión de que el petróleo es una maldición, de que si hubiésemos tenido menos petróleo seríamos un gran país, etc. La otra vertiente del mito petrolero es el de la riqueza infinita. Todos somos ricos y por siempre. Y si no lo somos es porque alguien nos ha robado. El país como riqueza infinita es el eje de la utopía. Todo es y será posible. Y para ello es necesario que el petróleo sea propiedad del Estado porque, de lo contrario, sería de unos pocos que robarían a los demás. La idea que he escuchado a algunos economistas nacionales y de otros países de que el petróleo pudiera ser una inversión para los venezolanos choca con esta creencia. Esta noción de riqueza colectiva y permanente ha sido también parte importante del actual discurso político. Mantiene la ilusión de que, aunque la riqueza no llegue a muchos, en alguna parte existe, y es de todos. Y está asociada con la noción de independencia. Somos independientes porque el petróleo es nuestro, aunque en los hechos nadie decide lo que se hace con esa riqueza sino el propio Estado.

1 Las cifras oficiales más recientes estiman un ochenta y ocho por ciento de población urbana.

2 En un viaje en los años noventa a Paraguaná, estado Falcón, donde está la más importan- te refinería venezolana, tuvimos ocasión de apreciar el sentimiento de culpa que todavía pervivía en los descendientes de los campesinos que dejaron la tierra para marchar a los campos petroleros.

Referencias bibliográficas

Almandoz, A. (2004). La ciudad en el imaginario venezolano. II. De 1936 a los pequeños seres. Caracas: Fundación para la Cultura Urbana.

Campos, M. (2005). Desagravio del mal. Caracas: Fundación Bigott.

(2006). La novela, el tema del petróleo y otros equívocos. En Nación y literatura. Itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana (p. 480). VV.AA. Pacheco, Barrera y González S. coordinadores. Caracas: Equinoccio, Fundación Bigott, Banesco.

López, A. (2003). Horizonte con torres. Revista El Puente. Caracas: septiembre 2003.

No. 0, 10-11.

Viloria, E. (2004). Neopopulismo y neopatrimonialismo. Chávez y los mitos americanos.

Caracas: Universidad Metropolitana y Celas.

([ ]). (28 de abril de 2008). Diario El Universal, pp. 1-14.

TRÓPICOS 2019 VOL 1